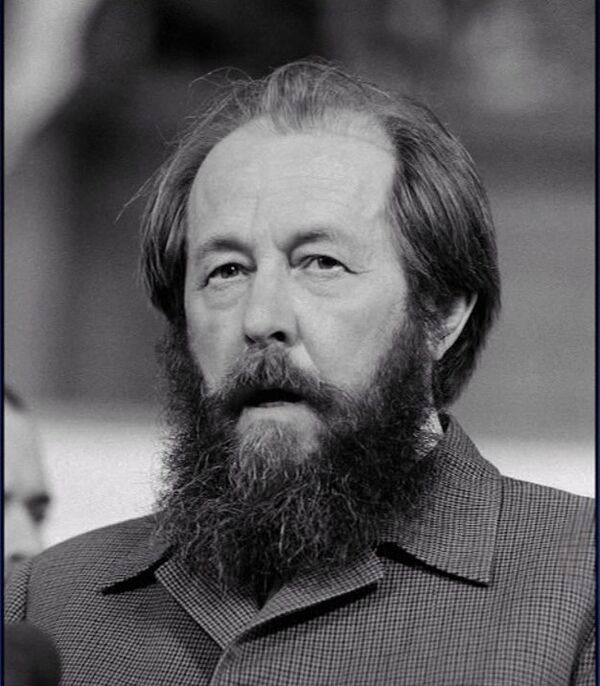

Discours du Liechtenstein - Alexandre Soljenitsyne

Alexandre Soljenitsyne, discours prononcé à l’Académie de philosophie, Liechtenstein, 14 septembre 1993.

Chaque fois que j’arrive dans la principauté du Liechtenstein, je me remémore avec émotion l’exceptionnelle leçon de courage que ce minuscule État et son Prince estimé, feu Franz-Joseph II, donnèrent au monde en 1945 : résistant à l’implacable menace militaire soviétique, ils n’ont pas hésité à abriter un détachement d’anticommunistes russes qui cherchait refuge contre la tyrannie de Staline.

Cet exemple est d’autant plus instructif qu’au même moment les grandes puissances démocratiques, signataires de la charte de l’Atlantique — vibrante promesse de liberté pour tous les opprimés de la terre — cherchant à gagner les bonnes grâces du victorieux Staline, lui livraient en esclavage, sans murmurer, l’intégralité de l’Europe de l’Est. Ainsi que des centaines et des centaines de milliers de citoyens soviétiques, qu’elles renvoyèrent contre leur gré de leurs propres territoires. Certains ont préféré se suicider. On n’en a tenu aucun compte.

À la pointe des baïonnettes, avec une violence infâme, on les a littéralement poussés dans les mains meurtrières de Staline, vers les tortures des camps de concentration et vers la mort. Que les Soviétiques aient sacrifié des millions de vies à la victoire commune aux côtés de l’Occident, cela allait de soi, mais, une fois l’objectif atteint, eux n’avaient pas même droit à la liberté. (Il est d’ailleurs surprenant que la presse libre occidentale ait contribué à dissimuler ce crime pendant vingt-cinq ans. Ni à l’époque ni plus tard, personne n’a traité les généraux et commissaires britanniques et américains impliqués dans ces faits de criminels de guerre — et ne parlons même pas de les passer en jugement.)

Politique et Éthique

Cette comparaison entre l’exploit du petit Liechtenstein et la trahison des plus grandes puissances nous conduit tout droit à l’essentiel: quel est le rôle, la part justifiée et nécessaire de la morale en politique ?

Érasme concevait la politique comme une catégorie morale et y voyait l’expression des aspirations éthiques. Mais, bien sûr, c’était au XVIe siècle.

À l’aube des Lumières, vers la fin du XVIIe siècle, John Locke nous apprend que le gouvernement des États ne saurait relever des conceptions de la morale. Et les responsables politiques, qui n’avaient pas coutume de s’en embarrasser - l’Histoire en donne assez la preuve - se sont trouvé une caution théorique de plus. Parmi les hommes d’État, les aspirations morales ont toujours cédé le pas aux visées politiques, mais aujourd’hui leurs décisions ont des conséquences d’une tout autre envergure.

Les critères moraux qui valent pour les individus, les familles, les cercles restreints ne peuvent sans doute être posés tels quels au niveau des États et des dirigeants politiques ; il n’y a pas de stricte adéquation : les échelles, l’inertie et les tâches des organes de l’État impliquent une certaine distorsion. Cependant, les États sont gérés par des gens ordinaires, dont les actes ont un impact sur d’autres gens ordinaires. Qui plus est, les oscillations que l’on relève dans le comportement politique sont souvent tout à fait éloignées des impératifs de l’État. Aussi, ce que l’on demande aux individus - à savoir, saisir la différence entre l’honnêteté, la bassesse et la fraude, entre la générosité, la bonté, l’avarice et le mal - il faut dans une large mesure l’exiger des pays, des gouvernements, des parlements et des partis.

En fait, si la gestion d’un État, d’un parti, d’une politique ne reposait sur aucune base morale, il serait inutile de parler d’un avenir de l’humanité. La réciproque est vraie : si un État règle sa politique et un individu son comportement sur une boussole morale, leur attitude n’en devient pas seulement la plus humaine possible, mais représente aussi la meilleure garantie, à long terme, de leurs devenirs respectifs.

Au sein du peuple russe, par exemple, ce concept - compris comme un idéal, qu’expriment le terme vérité (pravda) et la formule vivre selon la vérité (jit’po pravde) - n’a jamais cessé d’avoir cours. Et même dans les sombres années du XIXe siècle finissant, le philosophe russe Vladimir Soloviev insistait, d’un point de vue chrétien, sur le lien étroit qui unit morale et politique, au sens où la politique doit être un service moral et rien d’autre : soumise à la seule poursuite d’intérêts, elle est dénuée de toute validité à l’aune du christianisme.

Hélas! dans ma patrie, aujourd’hui, ces valeurs morales tombent en désuétude, et plus encore qu’en Occident. Et je suis, je l’admets, en position de faiblesse quand je prononce de tels jugements.

Dans ce qui fut l’Union soviétique, après sept décennies d’effroyable coercition, au milieu d’une pauvreté générale, l’irruption d’une liberté d’agir débridée s’est manifestée chez un grand nombre par l’adoption sans vergogne des pires traits du comportement humain.

On notera à ce propos que l’annihilation, dans ce pays, n’a pas frappé les individus au hasard. Elle était dirigée de façon à briser ceux qui possédaient des qualités morales et mentales exceptionnelles. Ainsi le tableau actuel de la Russie est-il plus sombre et plus barbare que le simple résultat des imperfections liées à l’humaine nature.

Mais ne répartissons pas l’infortune entre pays et nations - au point où nous en sommes, en cette fin du second millénaire chrétien, notre lot à tous est de la partager. Du reste, est-il si aisé de brandir ce terme de morale ?

Le Précepte de Bentham

Le XVIIIe siècle nous a légué le précepte de Jeremy Bentham : est moral ce qui plaît au plus grand nombre ; l’homme ne peut jamais désirer autre chose que ce qui favorise la préservation de sa propre existence. Et l’empressement avec lequel le monde civilisé suivit ce conseil si commode et si précieux est étonnant!

Les relations d’affaires sont régies par des calculs sans pitié, et c’est même devenu une norme acceptée par tous. Concéder quoi que ce soit à un adversaire ou à un concurrent passe pour une impardonnable bévue lorsqu’on a l’avantage de la position, du pouvoir ou de la richesse. Tout événement, toute action, toute intention, en dernière analyse, ne vaut plus qu’en termes de conformité à la loi. Façon de faire obstacle à l’immoralité, souvent d’ailleurs avec succès, mais parfois le « réalisme légaliste » aboutit précisément à l’inverse du but recherché.

Seulement, la solide nature humaine - il faut s’en féliciter - ne se laisse pas hypnotiser par le légalisme. Elle ne sombre pas dans la léthargie et l’apathie spirituelles face aux malheurs d’autrui. Nombre d’Occidentaux aisés n’hésitent pas à réagir chaleureusement aux peines et aux souffrances lointaines par des dons en nature ou en argent, sans ménager parfois leur engagement personnel.

Progrès illimité

La connaissance et les capacités humaines continuent à se perfectionner ; ce processus ne peut ni ne doit être interrompu. Il s’est accéléré au XVIIIe siècle, devenant ainsi plus visible. Anne Robert Turgot lui donna le titre bien frappé de Progrès. Pour lui, fondé sur le développement économique, le Progrès contribuerait inévitablement à l’adoucissement général des moeurs.

Ce vibrant label, largement adopté, gagna en influence au point de devenir une sorte de fière et universelle philosophie de la vie : nous sommes sur la voie du progrès. L’humanité instruite s’y engagea de toute sa foi. Et pourtant, personne, d’une manière ou d’une autre, n’insista sur la finalité. Le progrès, d’accord, mais en quoi ? Et de quoi ? Et ne risquons-nous pas de perdre quelque chose dans cette course au Progrès ? On imaginait avec enthousiasme que tous les aspects de l’existence et l’humanité elle-même en seraient profondément transformés. Cette vision d’intense optimisme conduisit Marx, par exemple, à conclure que l’Histoire nous mènerait tout droit à la justice, et cela sans l’aide de Dieu.

Le temps passant, la marche en avant s’accomplit effectivement, dépassant même, de façon spectaculaire, les espérances, mais seule la civilisation technologique est concernée (aisance matérielle et innovation militaire sont à mettre au tableau de ses grandes réussites). Le Progrès se poursuit sans doute, mais avec des conséquences que les générations précédentes auraient été incapables de prévoir.

La Crise du Progrès

Premier point négligé, redécouvert tout récemment, c’est qu’un Progrès illimité s’accorde mal aux ressources limitées de la planète ; que la nature doit être préservée plutôt qu’exploitée à outrance ; que nous saccageons brillamment un environnement qui est aussi notre destin commun. (Dieu merci, les pays développés, au premier chef, ont sonné l’alarme et lancé des opérations de sauvetage, à une trop petite échelle cependant. Et l’un des effets les plus positifs de l’effondrement du communisme est d’avoir démantelé l’économie la plus démentielle du monde, où sévissait un gaspillage sans bornes - modèle qui séduisait pourtant tant de nations.)

La deuxième erreur fut de croire aux vertus annoncées du Progrès. Or la nature humaine ne s’est guère policée à son contact. On n’avait oublié qu’une seule chose : l’âme humaine.

Nous avons laissé nos besoins croître sans entraves. À présent, dans l’état de confusion qui est le nôtre, nous ne savons même pas vers quoi les orienter. Il en apparaît d’autres tous les jours, avec l’aide obligeante du secteur commercial, et qu’importe s’ils sont totalement artificiels ; on se jette en masse dans cette course-poursuite, sans pour autant en retirer la moindre satisfaction. Et nous n’en trouverons d’ailleurs jamais.

L’accumulation continuelle de biens ? Elle n’apporte aucun accomplissement. (Depuis fort longtemps, des esprits éclairés ont compris que la possession n’était pas une fin en soi, qu’elle devait être subordonnée à des principes supérieurs, avoir une justification spirituelle, une mission précise ; sinon, comme l’a souligné Nicolas Berdiaïev, elle gâche la vie humaine, devient prétexte à âpreté et instrument de l’oppression d’autrui.)

Les facilités de transport ont ouvert toutes grandes les portes du monde aux Occidentaux. Même sans cela, l’homme moderne peut tout faire, hormis échapper à ses propres limites ; les yeux de la télévision lui permettent d’être présent partout sur la planète, simultanément. Cependant, face au rythme spasmodique de ce Progrès centré sur la technique, face à l’information superficielle, aux spectacles faciles qui nous submergent, l’âme ne s’épanouit guère ; bien au contraire, elle se rétrécit, et la vie spirituelle s’amenuise. Notre culture s’appauvrit donc peu à peu. Et le vacarme qui accueille tant de nouveautés vides souligne encore ce déclin. En moyenne, l’aisance matérielle s’accroît tandis que le développement spirituel régresse. La surabondance met au coeur une lancinante tristesse - de même que nul n’éprouve d’apaisement en se jetant dans un tourbillon de plaisirs, mais, très vite, une sensation d’étouffement.

Non, impossible de confier tous ses espoirs à la science, à la technologie, à la croissance économique. La victoire de la civilisation scientifique et technique nous a insufflé une sorte d’insécurité spirituelle. Ses dons nous enrichissent, mais nous tiennent aussi en esclavage. Tout n’est plus qu’intérêts, on nous astreint à veiller aux nôtres, tout est lutte pour les biens matériels ; mais une voix intérieure nous dit que nous y avons laissé quelque chose de pur, de supérieur et de fragile. Nous ne discernons même plus le sens, la finalité de notre existence. Admettons-le, fût-ce à voix basse et uniquement pour nous-mêmes : pris dans ce mouvement vertigineux, pour quoi vivons-nous ?

Les Questions éternelles demeurent

Il ne tient qu’à nous de ne plus voir le Progrès (que rien ni personne ne peut arrêter) comme un flot de bienfaits illimités, mais comme un cadeau venu d’en haut, qui soumet notre libre arbitre à une épreuve des plus ardues.

Le téléphone et la télévision, par exemple, utilisés sans modération, ont réduit le temps en miettes, nous arrachant au cours naturel de l’existence. L’allongement de l’espérance de vie a, entre autres conséquences, transformé les personnes âgées en fardeaux aux yeux de leurs enfants ; il les a condamnées à une fin solitaire, abandonnées de leurs proches; il leur interdit la joie de transmettre leur expérience aux plus jeunes.

De même, les liens horizontaux entre individus sont rompus. L’effervescence apparente de la vie politique et sociale se traduit par une aliénation et une apathie individuelle plus marquée à l’égard d’autrui. La hantise des biens matériels n’apporte qu’un surcroît de solitude (c’est d’ailleurs ce qui a déclenché le cri de l’existentialisme).

Nous ne devons pas nous perdre purement et simplement dans le flux mécanique du Progrès, mais essayer de le mettre au service des intérêts de l’esprit humain ; nous n’avons pas à en devenir les jouets, mais à trouver les moyens de l’employer à l’accomplissement du bien.

Le Progrès fut conçu comme une ligne droite, radieuse et continue - à l’usage, il tiendrait plutôt de la courbe, complexe et tordue ; il nous a une fois de plus ramenés aux mêmes éternelles questions qui avaient déjà surgi autrefois, sauf qu’un être humain moins déstabilisé, moins isolé les affrontait alors plus facilement.

Nous avons perdu l’harmonie avec laquelle nous avons été créés, l’harmonie intérieure entre notre être physique et notre être spirituel. Nous avons perdu cette clarté d’esprit qui était la nôtre, quand les concepts du Bien et du Mal n’étaient pas encore devenus un sujet de dérision, disqualifiés sous prétexte qu’ils seraient en tout à parts égales.

Et rien n’exprime avec plus d’éloquence notre impuissance mentale, notre désarroi intellectuel que l’impossibilité actuelle d’envisager la mort avec sérénité. Plus grand est notre bien-être, plus profonde l’angoisse glacée de la mort qui habite l’homme moderne. Cette peur collective, une peur que les anciens ne connaissaient pas, est née de notre existence agitée, insatiable et trépidante. L’homme, fût-il le seul être vivant doté de conscience, ne se voit plus comme un point limité au sein de l’Univers. Il s’est pris pour le centre de toute chose, adaptant le monde à lui plutôt que de s’y adapter. Alors, évidemment, l’idée de sa mort lui est devenue insupportable, puisqu’elle représente la disparition soudaine de tout l’Univers. Refusant d’accepter un Pouvoir supérieur immuable qui nous dépasse, nous avons comblé le vide à coups d’impératifs personnels et, subitement, notre vie est devenue effrayante.

Après la Guerre froide

Pour chacun d’entre nous, le milieu du XXe siècle évoque le péril nucléaire, un péril qui défiait les limites de l’imaginable. Et qui masquait, semble-t-il, les défauts de la vie. Tout le reste semblait sans importance : nous sommes perdus de toute façon, alors pourquoi ne pas vivre comme nous l’entendons ? Et cette grande menace servit à la fois à mettre un frein au développement de l’esprit humain et à différer toute réflexion sur le sens de l’existence.

Paradoxalement, toutefois, ce même danger donna un moment aux sociétés occidentales une sorte de sens unificateur : résister à la menace meurtrière du communisme. Mais il n’y avait guère moyen d’en faire réellement prendre conscience à chacun, et tous les pays occidentaux n’ont pas témoigné à cet égard d’une égale fermeté : les esprits timorés et sans jugement n’étaient pas rares qui tentaient de saper leur position. Cependant, l’Ouest a dû sa sauvegarde à la prééminence d’hommes responsables à la tête des gouvernements. Ce qui lui a permis de remporter la victoire à Berlin, en Corée, d’assurer la survie de la Grèce et du Portugal. (Un moment, pourtant, les dirigeants communistes auraient pu porter un coup foudroyant, probablement sans encourir de riposte nucléaire. C’est peut-être et uniquement à l’hédonisme de tyrans décrépits que tint l’ajournement de ce plan, ruiné par le président Reagan et le défi de sa nouvelle course-spirale aux armements, en définitive impossible à relever.)

Et c’est ainsi, à la fin du XXe siècle, qu’a éclaté toute une série d’événements qu’espéraient un si grand nombre de mes compatriotes. En revanche, l’opinion occidentale, pour une large part, s’est trouvée prise de court : le communisme s’effondrait en raison du manque de viabilité inhérent au système, mais aussi sous le poids des inepties accumulées. Un naufrage d’une rapidité inimaginable, qui affecta une douzaine de pays à la fois. La menace nucléaire n’existait subitement plus.

Et alors ? Pendant quelques mois, une vague de soulagement, d’allégresse a balayé le monde (quelques-uns se sont évidemment lamentés sur la fin de l’Utopie terrestre, du Paradis socialiste sur terre). Puis cette vague est retombée, mais sans que la planète se calme pour autant. Au contraire, les embrasements, les explosions se multiplient à une cadence accrue ; et la pacification exigerait des forces onusiennes bien difficiles à rassembler.

En outre, le communisme est loin d’avoir disparu sur les territoires de l’ex-URSS. Dans certaines républiques, ses structures institutionnelles ont intégralement survécu ; partout des millions de ses anciens cadres se tiennent en réserve, et ses racines restent fichées dans la conscience et la vie quotidienne des gens. Simultanément, d’horribles ulcères - leur nouveauté n’y change rien - ont fait surface au sortir d’années de souffrance : ce capitalisme à l’état naissant, porteur de comportements improductifs, sauvages, répugnants, la mise à sac des richesses de la nation qu’il entraîne - jamais l’Occident n’a connu quoi que ce soit d’équivalent. Et c’est ainsi que le petit peuple sans défense, mal préparé, en vient à cultiver la nostalgie de « l’égalité dans la pauvreté ».

Bien que l’idéal terrestre du socialo-communisme ait sombré, les problèmes qu’il prétendait résoudre demeurent : l’utilisation cynique des positions sociales et le pouvoir démesuré de l’argent qui, souvent, dirige le véritable cours des événements. Si la leçon universelle du XXe siècle ne nous vaccine pas définitivement, alors l’ouragan rouge est capable de se lever à nouveau.

La guerre froide est terminée, mais les problèmes de la vie moderne se révèlent infiniment plus complexes que ce qui entrait jusqu’à présent dans le schéma en deux dimensions de la politique. La crise ancienne du sens de l’existence, la question insistante du vide spirituel (négligé au cours des décennies nucléaires, il s’est creusé davantage) ressortent d’autant plus. Tant que le nucléaire imposait l’équilibre par la terreur, cette béance était en quelque sorte dissimulée par l’illusion d’une stabilité planétaire qui n’avait d’ailleurs qu’une portée éphémère. À présent, la vieille implacable question revient au plein jour : quelle est notre destination ?

À la frontière du XXIe siècle

Aujourd’hui nous nous approchons d’une frontière symbolique entre les siècles, et même les millénaires : moins de huit années nous séparent de cette jonction capitale (laquelle, dans l’impatience des temps modernes, sera proclamée un an trop tôt, sans même attendre 2001).

Qui parmi nous ne souhaite pas, avec exultation et un germe d’espoir, atteindre cette butée solennelle ? Beaucoup ont ainsi salué, au tournant du xxe, l’avènement d’un siècle de haute raison, bien loin d’imaginer les horreurs cannibales qu’il allait apporter. Seul Dostoïevski, semble-t-il, avait prévu l’arrivée du totalitarisme.

Le XXe siècle ne correspond à aucune avancée morale de l’espèce humaine. De surcroît, il fut le théâtre d’exterminations sans précédent, d’une anémie saisissante de la culture, d’un déclin de l’esprit humain. (Quoique le siècle précédent, bien sûr, ait une lourde part de responsabilité dans l’affaire.) Quelle raison avons-nous donc d’espérer que le XXIe siècle, doté d’un arsenal militaire hypersophistiqué, déployé partout, sera meilleur pour nous ?

Il y a la dévastation de l’environnement. Et l’explosion démographique planétaire. Et le problème colossal du tiers-monde, que l’on continue à appeler ainsi au nom de classifications anciennes devenues caduques. Il représente aujourd’hui les quatre cinquièmes du genre humain et atteindra, sous peu, les cinq sixièmes, devenant ainsi la composante essentielle du XXIe siècle. Submergé par la misère et la pauvreté, il présentera bientôt aux nations développées une liste de revendications toujours plus importante. (De telles idées circulaient déjà à l’aube du communisme soviétique. On ne sait guère qu’en 1921 Sultan Galiev, communiste et nationaliste tatar, appelait à la création d’une Internationale des nations colonisées ou semi-colonisées, et à l’établissement de sa dictature sur les pays industriels développés.) Aujourd’hui, eu égard à l’afflux croissant de réfugiés qui franchissent les frontières européennes, il est difficile à l’Occident de ne pas se percevoir comme une sorte de forteresse : peut-être encore sûre aujourd’hui, mais une forteresse assiégée, assurément.

A l’avenir, la crise écologique qui s’accentue risque de modifier les zones climatiques, entraînant des pénuries d’eau douce et de terres arables là où elles abondaient autrefois. Ce qui peut, au détour, provoquer l’émergence de nouveaux conflits sur la planète, des guerres de survie.

L’Occident doit ainsi jongler dans un équilibre précaire avec des questions complexes : tout en respectant le précieux pluralisme des cultures à travers le monde et leur légitime recherche de solutions sociales distinctes, il ne doit pas perdre de vue ses propres valeurs si difficilement acquises, la stabilité - unique dans l’Histoire - de sa vie civique, sous l’empire du droit qui garantit à chaque citoyen à la fois son autonomie et la place qu’il occupe dans la nation.

Autolimitation

Le temps est venu de limiter nos désirs. Il est difficile d’en venir par soi-même au sacrifice et au renoncement, car dans notre vie privée, comme dans notre vie publique et en politique, nous avons depuis longtemps jeté la clef d’or de la modération au fond de l’océan. Mais l’autolimitation est l’action primordiale et la plus sage pour tout homme qui a accédé à sa liberté. Pour ceux qui cherchent à l’obtenir, c’est également la voie la plus sûre.

Il vaudrait mieux ne pas attendre de subir la pression d’événements extérieurs, voire leur poussée violente ; nous devons adopter une attitude de conciliation, de prudente retenue, et apprendre ainsi à accepter le cours inévitable des choses.

Seule notre conscience et celle de nos proches connaissent nos manquements personnels à cette règle. Mais, dans le cas d’un État ou des partis, toutes les déviations auxquelles ils se livrent sont exposées au regard de tous.

Au cours d’une conférence pour la sauvegarde de l’environnement et de l’atmosphère, une superpuissance - qui, à elle seule, engloutit près de la moitié des ressources disponibles au monde et pollue le globe en proportion - insiste, au nom de ses intérêts immédiats, pour limiter la portée d’un accord international des plus sensés, comme si elle n’avait pas à vivre sur la même planète. Résultat, d’autres pays influents s’esquivent et refusent même de prendre en compte des exigences modestes. C’est ainsi, en vertu de la compétition économique, que nous nous administrons nous-mêmes le poison.

Parallèlement, le démembrement de l’URSS tout au long de ses frontières illusoires dessinées par Lénine offre des exemples tout à fait frappants d’États à peine sortis des limbes et impatients de s’arroger les attributs d’une grande puissance. Ils se précipitent pour occuper de vastes territoires avec lesquels ils n’ont aucun lien, ni historique ni ethnique, des territoires qui abritent des dizaines de milliers, parfois des millions de gens d’origines différentes, et ce, sans une pensée pour l’avenir, oubliant imprudemment que prendre n’amène rien de bon pour personne.

Si les groupes, les professions, les partis, voire les États appliquaient le principe d’autolimitation, on verrait, cela va sans dire, surgir maintes questions épineuses, supérieures en nombre aux solutions d’ores et déjà trouvées. Sacrifices et renoncement à cette échelle entraîneraient des répercussions sur une multitude d’individus qui n’y sont guère préparés ou qui refusent tout simplement cette perspective. (Ainsi, la décision individuelle d’un simple consommateur aurait, de quelque manière, un impact sur les producteurs.)

Et cependant, si nous n’apprenons pas à restreindre fermement nos désirs et nos exigences, à subordonner nos intérêts aux critères moraux, l’humanité en sera réduite à s’entredéchirer, car les pires aspects de la nature humaine montreront les dents.

Divers penseurs ont souligné à plusieurs reprises (et je cite ici les mots du philosophe russe du XXe siècle Nikolaï Losski) : si une personnalité n’est pas orientée vers des valeurs plus hautes que la seule préoccupation de soi, alors, inévitablement, la corruption et la décadence prennent le dessus. Ou, si vous me permettez une formulation personnelle : il n’est qu’une façon d’éprouver le sentiment d’une véritable satisfaction spirituelle - non pas en saisissant, mais en refusant de saisir. Autrement dit, dans l’autolimitation.

De nos jours, la plupart trouvent cette idée franchement inacceptable, astreignante et même répulsive car, depuis plusieurs siècles, ce qui était pour nos ancêtres une règle de vie née du dénuement nous est devenu tout à fait étranger. Eux avaient à subir des contraintes extérieures bien plus importantes, tout en ayant infiniment moins de perspectives. Ce n’est qu’au XXe siècle que l’humanité se retrouve confrontée à ce principe d’une importance capitale. Même si l’on prend en compte tous les liens mutuels qui se tissent dans les sociétés contemporaines, ce n’est qu’à travers l’autorestriction que nous parviendrons petit à petit, et non sans difficulté, à guérir à la fois la vie politique et la vie économique.

À l’heure actuelle peu de gens y seraient disposés. Cependant, face aux conditions toujours plus complexes de la modernité, nous limiter nous-mêmes est la seule voie pour la préservation de tous. Ce qui nous aidera à retrouver la conscience du Très-Haut qui est là, au-dessus de nous, ainsi qu’un sentiment totalement perdu : l’humilité devant Lui.

Il ne peut y avoir qu’un seul vrai Progrès : il est la somme des progrès spirituels accomplis par les individus. Le degré de leur perfectionnement moral tout au long de leur vie. Nous nous sommes amusés récemment d’une fable naïve annonçant l’heureux avènement de la « fin de l’Histoire », triomphe débordant de la béatitude du tout-démocratique : on avait atteint une forme définitive d’organisation mondiale.

Cependant, nous voyons tous, nous sentons tous que quelque chose de bien différent survient, quelque chose de neuf, voire une exigence autrement sévère. Non, la tranquillité ne promet pas de descendre sur notre planète, et elle ne nous sera pas octroyée si aisément.

Et pourtant, à coup sûr, nous n’aurons pas traversé en vain les épreuves du XXe siècle. Il ne faut pas perdre espoir : nous nous y sommes trempé le caractère, et cette fermeté sera, d’une façon ou d’une autre, léguée aux générations à venir.