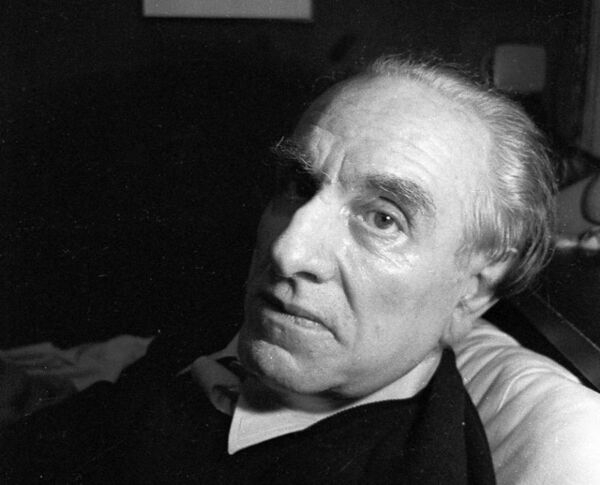

Le péril américain - Julius Evola

Julius Evola, Il Concilia tore, trad. Éléments, n° VII, II, 15 novembre 1958.

Il ne fait.pas de doute que, du point de vue matériel et politique, la Russie, avec ses ramifications communistes, constitue aujourd’hui pour nous le plus grand péril : ne serait-ce que du fait que son triomphe équivaudrait à l’élimination physique immédiate de tous ceux qui, en Europe, défendent encore une idée supérieure de la vie humaine et de l’État. Ainsi, vu le déploiement des forces internationales, se justifient, du point de vue pratique, toutes les associations défensives et prophylactiques qui, grâce au bloc dirigé par l’Amérique, peuvent endiguer le péril russe. Et ce ne peut être qu’au côté de l’Amérique, puisque pour le moment, il ne s’offre pas à nous d’autre alternative. Les prémisses d’une « troisième force » que l’on pourrait faire valoir de façon appropriée dans le domaine de la grande politique mondiale, ne sont, hélas, que trop inexistantes.

Il en va tout autrement cependant si nous passons du plan matériel au plan spirituel. À ce niveau, pour celui dont les orientations vont dans le sens d’une vraie droite traditionnelle, une constatation doit être fermement établie : la Russie et l’Amérique représentent deux faces d’un même mal, deux aspects d’une même négation. Ainsi, le fait qu’actuellement, dans les domaines matériel et militaire, nous ne puissions pas nous passer de l’appui de l’édifice « atlantique » ne devrait pas nous porter à nous faire sentir, entre nous et l’Amérique, une distance moindre que celle qui nous sépare de la Russie soviétique. Les groupements politico-militaires dont nous avons parlé ne devraient pas nous porter à une vassalité intellectuelle.

Dans le domaine culturel, il importe en effet beaucoup plus de se protéger de l’Amérique que de se défendre contre tout ce qui provient de Russie. Sauf sur le plan purement matériel, le péril communiste est effectivement minime. Malgré les velléités d’un petit nombre d’intellectuels dont les rangs s’éclaircissent de plus en plus, on peut dire qu’il n’existe pas de « culture » communiste. La nouvelle « civilisation prolétarienne » existe uniquement en tant que « slogan » d’agitateurs. On sait que dans les pays qui ne sont pas directement soumis aux méthodes soviétiques, le « communiste » n’est en pratique qu’un ouvrier aspirant à bénéficier pour son compte personnel du mode et du standard de vie du « bourgeois » ; et c’est ici que commence et finit tout le potentiel suggestif de la propagande correspondante, phénomène extrêmement visible, spécialement par nous. Dans les pays communistes même, à commencer par la Russie, il ne saurait être question de parler de l’apparition d’un véritable « homme nouveau », abstraction faite d’un minuscule groupe de « purs » et de fanatiques. Leur grossièreté et leur épais matérialisme font apparaître les conceptions marxistes sous un jour tel qu’il suffit d’avoir un minimum de forme intérieure et de sensibilité pour en apercevoir l’étrangeté et la barbarie. Ainsi, tant que nous n’aurons pas à subir une occupation, la Russie soviétique et le communisme ne représentent pas pour nous de danger véritable sur le plan de la culture.

Il en va tout autrement en ce qui concerne l’Amérique. L’américanisation de notre continent est en plein développement et — ce qui est plus préoccupant — elle a un caractère qui semble spontané, naturel. À cet égard, l’Italie bat peut-être toutes les autres nations pour ce qui est d’accepter sans résister et sans réfléchir l’influence américaine dans laquelle elle voit la quintessence de tout ce qui est vraiment « moderne », intéressant, grandiose, digne d’être imité et importé. Ce succube tentateur, aux formes multiples, n’épargne presque aucune couche de la population. Le cinéma, la radio, la télévision et les rotatives en sont les principaux foyers de diffusion. Et comme il s’agit du domaine de la vie quotidienne des individus, personne ne se préoccupe des conséquences politiques de cette intoxication, personne ne se soucie de « ne pas perdre la face », on ne fixe aucune limite pour assurer à l’Italien moyen un minimum de dignité, de décorum, d’indépendance intérieure et aussi de liberté de point de vue. En ce qui concerne cette dernière, il n’est pas dit, en effet, que dans une époque comme celle-ci, nous devions vivre repliés sur nous-mêmes. Nous pouvons nous ouvrir aux expériences d’une vie plus riche, mais en agissant avec éclectisme, avec discrimination, en gardant nos propres normes, sans se jeter tête baissée dans une seule direction, comme c’est aujourd’hui le cas en ce qui concerne l’influence américaine. Un exemple typique, même s’il est largement connu, nous est fourni par ce qu’il est convenu d’appeler la musique légère. Dans ce domaine, c’est uniquement une matière américaine ou américanisante qui a cours presque exclusif chez nous. À la RAI (radiodiffusion italienne), dans les deux tiers au moins des programmes correspondants, on n’entend chanter qu’en anglais et on ne passe que des orchestres américains ou de type américain. On en est arrivé au point qu’on nous administre des interprétations et des « arrangement » à l’américaine de mélodies italiennes et viennoises. L’une des plus belles danses du Prince Igor n’est devenue populaire chez nous qu’à travers un ennuyeux « arrangement » américain du film, et ainsi de suite. En regard d’une telle passivité, tout ce que pourrait nous offrir d’intéressant, de moins stéréotypé, de plus varié et de beaucoup plus proche de notre nature, disons, l’Europe du Centre ou du Centre-Est, a une valeur inexistante pour les compilateurs des programmes. On ne comprend pas non plus, sur le plan même de la langue, comment l’anglais (et particulièrement l’anglais tel qu’on le parle en Amérique) n’inspire pas de la répulsion à l’Italien, en raison de sa prononciation et de sa cadence, et qu’il ne soit pas senti comme plus éloigné de nous que n’importe quel autre idiome. On devrait reconnaître le péril des prétendus « échanges culturels ». On sait qu’en vertu d’une série de lois — la loi Fulbright et la Smith-Mundt Law — les États-Unis ont affecté des crédits à l’Europe, et spécialement à l’Italie, pour des séjours et des bourses de jeunes en milieu et dans des collèges américains. Il existe même un bureau spécial à l’ambassade américaine. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement italien y a mis du sien pour accroître ces échanges qui se soldent très souvent par autant d’occasions d’intoxication intellectuelle. En effet, malheureusement, ce que 1’Amérique offre dans le domaine des réalisations pratiques et de la facilité de l’existence, peut faire forte impression sur des jeunes qui ne possèdent pas de forma mentis propre, de véritables principes, ni de bon sens. Nous en avons fait plus d’une fois l’expérience avec des voyageurs rentrant d’Amérique, et non seulement de la part de petites gens. C’est ainsi que nous avons entendu un membre de la plus ancienne noblesse européenne déclarer tranquillement : « De même qu’à l’époque impériale, on venait à Rome pour y recevoir une formation, de même on ne peut faire aucune objection contre une démarche semblable en Amérique considérée comme la nouvelle nation-guide. » Étant donné le climat de démocratie irresponsable qui règne en Italie, on ne saurait naturellement parler d’un système défensif organisé. Il ne peut être le fait que d’un petit nombre d’hommes qui continuent de s’affirmer sur le plan spirituel. C’est à eux qu’il appartiendrait de donner énergiquement l’exemple. Sans polémique ni animosité, mais en considérant tout ce qui est américain avec une froide curiosité, en inversant les rôles : en remettant l’Amérique au rang d’une province, d’une excroissance périphérique où s’est concentré et développé jusqu’à l’absurde tout ce que la dernière civilisation européenne avait produit de négatif. Et quand la nécessité se présente d’adopter quelque chose venant d’Amérique, on devrait le faire en gardant une manière de voir libre, en considérant en même temps d’autres perspectives, d’autres possibilités, d’autres valeurs, dans un cadre où, qualitativement, l’Amérique ne représente qu’un simple épisode et où sa prétention d’être le champion de la forme la plus élevée prise par la civilisation humaine, à hauteur duquel le reste du monde doit se hisser sous le signe de la démocratie, apparaisse comme une plaisanterie de mauvais goût.