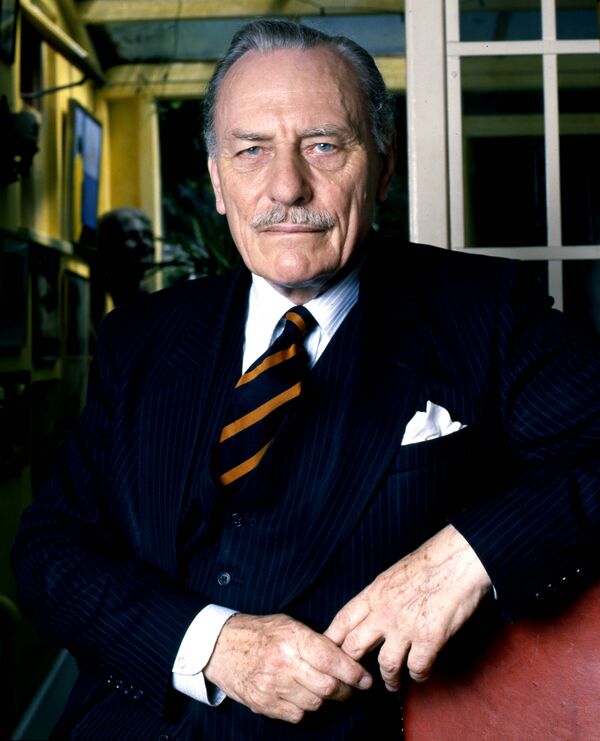

Discours des fleuves de sang - Enoch Powell

Enoch Powell, Discours des fleuves de sang (20 avril 1968), trad. La Nouvelle Librairie, éd. La Nouvelle Librairie, 2009 (ISBN 9782491446048).

La fonction suprême de l’homme d’État est de protéger la société des maux prévisibles. Dans cette tâche, il fait face à des obstacles profondément ancrés dans la nature humaine.

Parmi ceux-ci, il y a évidemment le fait qu’il est impossible de démontrer la réalité d’un péril avant qu’il ne survienne : chaque fois qu’un danger progresse, le doute et le débat demeurent toujours possibles au sujet de caractère réel ou imaginaire. En outre, ces dangers sont l’objet de bien peu d’attention par comparaison avec les problèmes quotidiens, qui sont eux incontestables et pressants : d’où l’irrésistible tentation pour toute politique de se préoccuper du présent immédiat au détriment de l’avenir.

Par-dessus tout, nous avons également tendance à penser que prédire des troubles revient à les causer, ou même à les souhaiter. Nous aimons à penser : « Si seulement personne n’en parlait, sans doute rien de tout cela n’arriverait… »

Cette habitude remonte peut-être à la croyance primitive que le mot et la chose, le nom et l’objet, sont indissociables.

Quoi qu’il en soit, l’évocation des graves périls à venir, pourtant évitables si l’on fait l’effort de les résoudre aujourd’hui, est la tâche la plus impopulaire, mais aussi la plus nécessaire pour un homme politique. Les hommes politiques qui s’y soustraient en connaissance de cause méritent — et reçoivent d’ailleurs fréquemment — les critiques de leurs successeurs.

Il y a une ou deux semaines, je discutais dans ma circonscription avec un homme d’âge moyen, qui travaille dans l’une de nos entreprises nationalisées.

Après quelques mots sur la pluie et le beau temps, il me dit soudainement : « Si j’avais les moyens, je quitterais le pays. » Je lui fis quelques reproches, lui faisant remarquer que le gouvernement actuel ne serait pas éternellement en place. Mais il n’y prêta pas attention et poursuivit : « J’ai trois enfants. Ils ont tous été au lycée, deux d’entre eux sont mariés et ont une famille. Mais je ne serai heureux que lorsque je les aurai tous vu partir à l’étranger. Dans ce pays, dans 15 à 20 ans, les Noirs auront pris l’ascendant sur les Blancs. »

J’entends déjà les cris d’orfraie. Comment puis-je dire une chose aussi horrible ? Comment puis-je jeter le trouble et déchaîner les passions en relatant une telle conversation ?

Ma réponse est que je m’interdis de ne pas le faire. Dans ma propre ville, au grand jour, un brave et honnête compatriote me dit à moi, son député, que son pays ne sera bientôt plus vivable pour ses propres enfants.

Je n’ai tout simplement pas le droit de hausser les épaules et de détourner le regard. Ce que dit cet homme, des milliers, des centaines de milliers de gens le pensent et le disent. Peut-être pas dans tout le pays, mais partout où s’opère la transformation radicale à laquelle nous assistons aujourd’hui, et qui est sans précédent en 1000 ans d’histoire.

Si l’on poursuit sur la trajectoire actuelle, dans 15 ou 20 ans, il y aura en Grande-Bretagne 3,5 millions d’immigrés du Commonwealth et leurs descendants. Ce chiffre n’est pas de moi : c’est l’évaluation officielle donnée au Parlement par le porte-parole de l’état-civil.

Il n’y a pas de prévision officielle semblable pour l’an 2000, mais le chiffre avoisinera les 5 à 7 millions, soit environ un dixième de la population, quasiment l’équivalent de l’agglomération londonienne. Cette population ne sera bien sûr pas uniformément répartie du nord au sud et d’est en ouest. Mais dans toute l’Angleterre, des régions entières, des villes, des quartiers, seront entièrement peuplés par des populations immigrées et par leurs enfants.

Avec le temps, la proportion des descendants d’immigrés nés en Angleterre, et donc ici au même titre que nous, augmentera rapidement. Dès 1985, les descendants d’immigrés seront plus nombreux que les immigrés eux-mêmes. C’est cette situation qui exige d’agir avec une urgence absolue et de prendre les mesures qui, pour un homme politique, sont parmi les plus difficiles, car ces décisions délicates sont à considérer aujourd’hui, alors que les dangers à éviter, ou à atténuer, ne se présenteront qu’aux élus des générations futures.

Lorsqu’un pays est confronté à un tel danger, la première question qui se pose est celle-ci : « Comment réduire l’ampleur du phénomène ? » Puisqu’on ne peut entièrement l’éviter, peut-on le limiter, sachant qu’il s’agit essentiellement d’un problème numérique ? Car en effet, l’arrivée d’éléments étrangers dans un pays, ou au sein d’une population, a des conséquences radicalement différentes selon que la proportion est de 1% ou 10%.

La réponse à cette simple question est d’une égale simplicité : il faut stopper, totalement ou presque, les flux d’immigration entrants et encourager au maximum les flux sortants. Ces deux réponses sont une part intégrante du programme officiel du Parti conservateur.

Il est à peine concevable qu’en ce moment même, rien qu’à Wolverhampton, entre 20 et 30 enfants immigrés supplémentaires arrivent chaque semaine de l’étranger, soit 15 à 20 familles supplémentaires dans une ou deux décennies. « Quand les Dieux veulent détruire un peuple, ils commencent par le rendre fou », dit le poète, et assurément nous devons être fous, littéralement fous à lier, en tant que nation, pour permettre chaque année l’arrivée d’environ 50 000 personnes à charge, qui plus tard feront croître une population encore plus nombreuse de descendants. J’ai l’impression de regarder ce pays élever frénétiquement son propre bûcher funéraire. Nous sommes devenus fous au point de permettre à des célibataires étrangers d’immigrer sur notre terre dans le but de fonder une famille avec des conjoints ou des fiancés qu’ils n’ont jamais vus.

Ne croyez pas que cet afflux de population diminuera de lui-même. Bien au contraire. Même au rythme actuel de 5 000 admissions par an et par le mécanisme des quotas, ce chiffre est suffisant pour faire croître le nombre de personnes à charge de 25 000 par an, et sans limite dans le temps. Cela est sans compter la quantité pléthorique de liens familiaux existant avec les pays d’origine — et sans parler non plus de l’immigration clandestine. En de telles circonstances, la seule mesure adaptée est de réduire, toutes affaires cessantes, le rythme de l’immigration de peuplement jusqu’à des chiffres négligeables, et de prendre sans délai les mesures législatives et administratives qui s’imposent.

J’insiste sur le terme « immigration de peuplement ». Cela n’a rien à voir avec l’entrée de citoyens du Commonwealth, ou d’autres étrangers, venant dans notre pays pour étudier ou se former, comme (par exemple) les médecins du Commonwealth qui, pour le bénéfice de leurs propres pays, ont donné à nos hôpitaux un rayonnement qu’ils n’auraient jamais eu autrement. Ils ne sont pas, et l’ont jamais été, des immigrants.

J’en viens maintenant à la remigration. Si toute immigration cessait demain, la croissance de la population immigrée ou d’origine immigrée serait substantiellement réduite, mais l’importance numérique de ces populations laisserait inchangée la nature fondamentale du danger qui nous préoccupe. Cet aspect du problème ne peut être traité que lorsqu’une proportion importante des populations immigrées est composée de personnes arrivées récemment, durant les dix dernières années.

D’où l’urgence de mettre en œuvre dès aujourd’hui ce second volet de la politique du Parti conservateur : encourager la remigration.

Nul n’est en mesure d’estimer le nombre de ceux qui, moyennant une aide généreuse, choisiraient soit de retourner dans leur pays d’origine, soit d’aller dans d’autres pays désireux de recevoir main-d’œuvre et savoir-faire.

Nul ne sait, car jusqu’à présent, aucune politique de cette nature n’a été mise en œuvre. Tout ce que je puis dire, c’est qu’actuellement, des immigrés de ma circonscription viennent me voir de temps à autre pour me demander de bénéficier d’une aide au retour. Si une telle politique était adoptée et mise en place, avec la détermination que justifie la gravité de la situation, les flux sortants pourraient grandement changer les perspectives d’avenir.

Le troisième volet de la politique du Parti conservateur est l’égalité de tous devant la loi : l’autorité publique ne pratique aucune discrimination et ne fait aucune différence entre les citoyens. Ainsi que M. Heath l’a souligné, nous ne voulons pas de citoyens de « première » ou de « seconde classe ». Mais cela ne doit pas signifier pour autant qu’un immigré ou ses descendants disposent d’un statut privilégié ou spécifique, ou qu’un citoyen ne soit pas en droit de discriminer qui bon lui semble dans ses affaires privées, ou qu’on lui dicte par la loi ses choix ou son comportement.

Il n’y a pas plus fausse appréciation de la réalité que celle entretenue par les bruyants défenseurs des lois dites « contre les discriminations ». Que ce soit nos grandes plumes, toutes issues du même moule, parfois des mêmes journaux qui, jour après jour dans les années 30, ont tenté d’aveugler le pays face au péril croissant qu’il nous aurait fallu affronter. Ou qu’il s’agisse de nos évêques calfeutrés dans le confort de leurs palais en refusant de voir la réalité. Ces gens-là sont dans l’erreur, dans l’erreur la plus absolue.

Le sentiment d’être discriminé et dépossédé, de subir la haine et l’inquiétude, n’est pas le lot commun des immigrés, mais bien de ceux qui les accueillent et doivent continuer à le faire.

C’est pourquoi voter une telle loi au Parlement risquerait de mettre le feu aux poudres. La seule chose que l’on puisse dire des défenseurs de cette loi, c’est qu’ils ne savent pas ce qu’ils font.

Rien n’est plus trompeur que de comparer la situation des immigrés du Commonwealth qui arrivent en Grande-Bretagne avec celle des Noirs américains. Les noirs, qui étaient déjà présents avant que les États-Unis ne deviennent une nation, ont d’abord été des esclaves, au vrai sens du terme. La liberté, et d’autres droits associés à la citoyenneté, ne leur ont été accordés que par la suite, droits qu’ils ne sont parvenus à exercer que progressivement, et de manière encore incomplète. L’immigré du Commonwealth, lui, est arrivé en Grande-Bretagne comme citoyen à part entière, dans un pays qui ne pratique pas la discrimination, un pays où il obtient immédiatement les mêmes droits que tout le monde, du droit de vote à la gratuité des soins de la Sécurité sociale.

Les difficultés rencontrées par les immigrés ne proviennent ni des lois, ni de la politique du gouvernement ou de l’administration, mais de leur situation personnelle, et des événements fortuits qui font, et feront toujours, que le destin et l’expérience d’un homme peuvent différer de ceux d’un autre.

Mais alors qu’arriver en Grande-Bretagne signifie pour le migrant accéder à des privilèges et à des équipements ardemment recherchés, l’impact sur la population autochtone dans ce pays est bien différent. Pour des raisons qu’ils ne comprennent pas, en application de décisions prises à leur insu, pour lesquelles ils ne furent jamais consultés, les habitants de Grande-Bretagne se retrouvent étrangers dans leur propre pays.

Leurs femmes ne trouvent pas de lits d’hôpital pour accoucher, leurs enfants n’obtiennent pas de places à l’école, leurs maisons et leurs quartier sont devenus méconnaissables, leurs projets et perspectives d’avenir sont réduits à néant. Sur leurs lieux de travail, les employeurs hésitent à appliquer au travailleur immigré les mêmes critères de discipline et de compétence qu’au Britannique de souche. Ils commencent à entendre, au fil du temps, des voix chaque jour plus nombreuses qui leur disent qu’ils sont désormais indésirables. Et ils apprennent aujourd’hui qu’un privilège à sens unique va être voté au Parlement. Qu’une loi qui ne peut, ni n’est destinée à les protéger ni à répondre à leurs doléances, va être promulguée. Une loi qui donnera à l’étranger, au mécontent, au provocateur, le pouvoir de les clouer au pilori pour des choix d’ordre privé.

Parmi les centaines de lettres que j’ai reçues après m’être exprimé sur ce sujet il y a deux ou trois mois, j’ai remarqué une nouveauté frappante, et je la trouve de très mauvaise augure. Les députés ont l’habitude de recevoir des lettres anonymes, mais ce qui me surprend et m’inquiète, c’est la forte proportion de gens ordinaires, honnêtes, avisés, qui m’écrivent une lettre souvent sensée, bien écrite, mais qui préfèrent taire leur adresse. Car ils craignent de se compromettre ou d’approuver par écrit les opinions que j’ai exprimées. Ils craignent des poursuites ou des représailles si cela se savait. Ce sentiment d’être une minorité persécutée, sentiment qui progresse parmi la population anglaise dans les régions touchées du pays, est quelque chose d’à peine imaginable pour ceux qui n’en ont pas fait directement l’expérience.

Et je vais donner l’occasion à l’une de ces personnes de parler à ma place :

« Il y a 8 ans, dans une rue paisible de Wolverhampton, une maison a été vendue à un Noir. Aujourd’hui, il ne reste plus dans cette rue qu’une femme blanche, une retraitée, et voici son histoire : cette femme a perdu son mari et ses deux fils, morts à la Guerre. Elle a transformé sa maison de sept pièces, son seul bien, en chambres à louer. Elle y a mis toute son énergie et elle a bien réussi, remboursant son emprunt et commençant à épargner pour ses vieux jours. Puis des immigrés sont venus s’installer. Avec une appréhension croissante, elle a vu les maisons se faire racheter les unes après les autres. La rue, autrefois paisible, est devenue bruyante et chaotique. À regret, elle a vu ses locataires blancs partir un à un.

« Le lendemain du jour où son dernier locataire est parti, elle a été réveillée à 7 heures du matin par deux hommes noirs qui, disaient-ils, voulaient utiliser son téléphone pour appeler leur employeur. Elle a refusé, comme elle aurait refusé à n’importe qui à cette heure matinale. Elle a alors été injuriée. Sans la chaîne qui bloquait sa porte, elle aurait pu être agressée. Depuis, des familles d’immigrés ont essayé de lui louer des chambres, mais elle a toujours refusé. Ses petites économies ont fondu et, après avoir payé ses impôts, il ne lui reste que deux livres par semaine. Elle a demandé une réduction d’impôts et a été reçue par une jeune femme qui, voyant qu’elle possédait une maison de 7 pièces, lui a conseillé d’en louer une partie. Quand elle a répondu que les seuls locataires qui se présentaient étaient noirs, la jeune employée lui a répondu : “Les préjugés raciaux ne vous mèneront nulle part dans ce pays.” Elle est rentrée chez elle.

« Le téléphone est son seul lien avec l’extérieur. Sa famille paye la facture, et l’aide autant qu’elle peut. Des immigrés lui ont proposé d’acheter sa maison, pour un prix que les acheteurs potentiels pourraient récupérer en la louant en quelques semaines, ou du moins en quelques mois. Elle a désormais peur de sortir. Ses fenêtres sont cassées. Elle trouve des excréments dans sa boîte aux lettres. Quand elle sort faire ses courses, elle est suivie par de charmants petits noirs, très souriants. Ils ne parlent pas un mot d’anglais, mais il existe un mot qu’ils connaissent très bien : “Raciste !” scandent-ils derrière elle. Lorsque cette nouvelle loi sur les relations interraciales sera votée, cette femme est convaincue qu’elle ira en prison. » A-t-elle tort ? Je commence, moi aussi, à me poser la question...

L’autre dangereuse chimère de ceux qui sont aveugles aux réalités peut se résumer par le mot « intégration ». Être intégré, c’est ne pas se distinguer, à tous points de vue, des autres membres d’une population.

Et de tout temps, des différences physiques évidentes, particulièrement la couleur de peau, ont rendu l’intégration difficile, bien que possible avec le temps. Parmi les immigrés du Commonwealth venus s’installer ici depuis 15 ans, il existe des dizaines de milliers de personnes qui souhaitent s’intégrer, et dont tous les efforts tendent vers cet objectif. Mais penser qu’un tel désir est présent chez une vaste majorité d’immigrés ou chez leurs descendants est une idée extravagante, et dangereuse de surcroît.

Nous sommes arrivés à un tournant. Jusqu’à présent, la situation et les différences sociales ont rendu l’idée même d’intégration inaccessible : cette intégration, la plupart des immigrés ne l’ont jamais ni conçue ni souhaitée. Leur nombre et leur concentration ont fait que la pression vers l’intégration qui s’applique d’habitude aux petites minorités, n’a pas fonctionné.

Nous assistons aujourd’hui au développement de forces qui s’opposent directement à l’intégration, par l’apparition de droits acquis qui maintiennent et accentuent les différences raciales et religieuses, dans le but d’exercer une domination, d’abord sur les autres migrants et ensuite sur le reste de la population. Cette ombre, au départ à peine visible, obscurcit le ciel rapidement. Et on la perçoit désormais à Wolverhampton. Elle donne des signes d’expansion rapide. Les mots que je vais citer ne sont pas les miens, je les reprends tels quels de la presse locale du 17 février qui les a transcrits ; ils sont d’un député travailliste, ministre du gouvernement actuel :

« Il faut déplorer la campagne menée par la communauté sikh pour conserver des coutumes inadéquates. Ils travaillent en Grande-Bretagne, dans la fonction publique qui plus est. Ces personnes doivent accepter les conditions liées à leur emploi. Réclamer des droits particuliers pour leur communauté (ou devrait-on parler de rites ?) mène à un dangereux clivage au sein de la société. Ce communautarisme est une plaie : qu’il soit revendiqué par un camp ou par un autre, il faut le condamner sévèrement. »

Il faut remercier John Stonehouse pour sa lucidité et pour avoir eu le courage d’évoquer ce sujet.

Le projet de loi sur les relations raciales constitue le terreau idéal pour que ces dangereux éléments de discorde prospèrent. Car voilà bien le moyen de montrer aux communautés d’immigrants comment s’organiser et souder leurs membres, comment faire campagne contre leurs concitoyens, comment intimider et dominer les autres grâce aux moyens juridiques que les ignorants et les mal-informés leur ont fournis. Je contemple l’avenir et je suis rempli d’effroi. Comme les Romains, je vois confusément « le Tibre écumant de sang ».

Ce phénomène tragique et insoluble, nous l’observons déjà avec horreur outre-Atlantique, mais alors que là-bas il est intimement lié à l’histoire de l’Amérique, il s’installe chez nous par notre propre volonté, par notre négligence. Il est déjà là. Numériquement parlant, il aura atteint les proportions américaines bien avant la fin du siècle.

Seule une action résolue et immédiate peut encore l’empêcher. Je ne sais si la volonté populaire exigera ou obtiendra de telles mesures. Mais ce que je sais, c’est que se taire devant cette situation serait une trahison majeure.