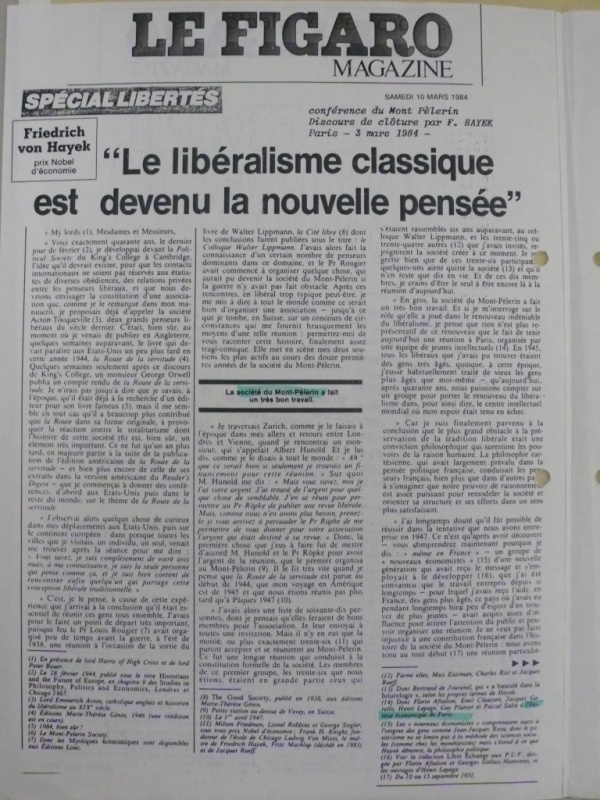

Conférence du Mont Pélerin - Friedrich Hayek

Friedrich von Hayek, conférence du Mont Pélerin, discours de clôture, Paris, 3 mars 1984. Publié dans le Figaro Magazine du samedi 10 mars 1984.

La Route de la servitude

My lords[1]. Mesdames et Messieurs,

Voici exactement quarante ans, le dernier jour de février [2], je développai devant la Political Society du King’s College à Cambridge, l’idée qu’il devrait exister, pour que les contacts internationaux ne soient pas réservés aux étatistes de diverses obédiences, des relations privées entre les penseurs libéraux, et que nous devrions envisager la constitution d’une association que, comme je le remarque dans mon manuscrit, je proposais déjà d’appeler la société Acton-Tocqueville [3], deux grands penseurs libéraux du siècle dernier. C’était, bien sûr, au moment où je venais de publier en Angleterre, quelques semaines auparavant, le livre qui devait paraître aux États-Unis un peu plus tard en cette année 1944, la Route de la servitude [4]. Quelques semaines seulement après ce discours de King’s College, un monsieur George Orwell publia un compte rendu de la Route de la servitude. Je n’irais pas jusqu’à dire que je savais, à l’époque, qu’il était déjà à la recherche d’un éditeur pour son livre fameux [5], mais il me semble en tout cas qu’il a beaucoup plus contribué que la Route dans sa forme originale, à provoquer la réaction contre le totalitarisme dont L’histoire de cette société [6] est, bien sûr, un élément très important. Ce ne fut qu’un an plus tard, en majeure partie à la suite de la publication de l’édition américaine de la Route de la Servitude et bien plus encore de celle de ses extraits dans la version américaine du Reader’s Digest — que je commençai à donner des conférences, d’abord aux États-Unis puis dans le reste du monde, sur le thème de la Route de la servitude.

J’observai alors quelque chose de curieux dans mes déplacements aux États-Unis, puis sur le continent européen : dans presque toutes les villes que je visitais, un individu, un seul, venait me trouver après la séance pour me dire : « Vous savez, je suis complètement de votre avis mais, à ma connaissance, je suis la seule personne qui pense comme ça, et je suis bien content de rencontrer enfin quelqu’un qui partage cette conception libérale traditionnelle. »

Le colloque Lippmann et la société du Mont-Pèlerin

C’est, je le pense, à cause de cette expérience que j’arrivai à la conclusion qu’il était essentiel de réunir ces gens tous ensemble. J’avais pour le faire un point de départ très important, puisque feu le Pr Louis Rougier [7] avait organisé peu de temps avant la guerre, à l’été de 1938, une réunion à l’occasion de la sortie du livre de Walter Lippmann, la Cité libre [8] dont les conclusions furent publiées sous le titre : le Colloque Walter Lippmann. J’avais alors fait la connaissance d’un certain nombre de penseurs dominants dans ce domaine, et le Pr Rougier avait commencé à organiser quelque chose, qui aurait pu devenir la société du Mont-Pèlerin si la guerre n’y avait pas fait obstacle. Après ces rencontres, en libéral trop typique peut-être, je me mis à dire à tout le monde comme ce serait bien d’organiser une association — jusqu’à ce que je tombe, en Suisse, sur un concours de circonstances qui me fournit brusquement les moyens d’une telle réunion : permettez-moi de vous raconter cette histoire, finalement assez tragi-comique. Elle met en scène mes deux soutiens les plus actifs au cours des douze premières années de la société du Mont-Pèlerin.

Je traversais Zurich, comme je le faisais à l’époque dans mes allers et retours entre Londres et Vienne, quand je rencontrai un monsieur, qui s’appelait Albert Hunold. Et je lui dis, comme je disais à tout le monde : « Ah ! que ce serait bien si seulement je trouvais un financement pour cette réunion. » Sur quoi M. Hunold me dit : « Mais vous savez, moi je l’ai votre argent. J’ai trouvé de l’argent pour quelque chose de semblable. J’en ai réuni pour permettre au Pr Röpke de publier une revue libérale. Mais, comme nous n’en avons plus besoin, prenez-le si vous arrivez à persuader le Pr Röpke de nous permettre de vous donner pour votre association l’argent qui était destiné à sa revue. » Donc, la première chose que j’eus à faire fut de mettre d’accord M. Hunold et le Pr Röpke pour avoir l’argent de la réunion, que le premier organisa au Mont-Pèlerin [9]. Il le fit très vite quand je pense que la Route de la servitude est parue au début de 1944, que mon voyage en Amérique est de 1945 et que nous étions réunis pas plus tard qu’à Pâques 1947 [10].

J’avais alors une liste de soixante-dix personnes, dont je pensais qu’elles feraient de bons membres pour l’association. Je leur envoyai à toutes une invitation. Mais il n’y en eut que la moitié, ou plus exactement trente-six [11] qui purent accepter et se réunirent au Mont-Pélerin. Ce fut une longue réunion qui conduisit à la constitution formelle de la société. Les membres de ce premier groupe, les trente-six que nous étions, étaient en grande partie ceux qui s’étaient rassemblés six ans auparavant, au colloque Walter Lippmann, et les trente-cinq ou trente-quatre autres [12] que j’avais invités, rejoignirent la société créée à ce moment. Je regrette bien que de ces trente-six participant, quelques-uns aient quitté la société [13] et qu’il n’en reste que dix en vie. Et de ces dix membres, je crains d’être le seul à être encore là à la réunion d’aujourd’hui. ,

En gros, la société du Mont-Pèlerin a fait un très bon travail. Et si je m’interroge sur le rôle qu’elle a joué dans le renouveau indéniable du libéralisme, je pense que rien n’est plus représentatif de ce renouveau que le fait de tenir aujourd’hui une réunion à Paris, organisée par une équipe de jeunes intellectuels [14]. En 1945, tous les libéraux que j’avais pu trouver étaient des gens très âgés, quoique, à cette époque, j’eusse habituellement traité de vieux les gens plus âgés que moi-même — qu’aujourd’hui, après quarante ans, nous puissions compter sur un groupe pour porter le renouveau du libéralisme dans, pour ainsi dire, le centre intellectuel mondial où mon espoir était tenu en échec.

Le grand obstacle au libéralisme : surestimer les pouvoirs de la raison

Car je suis finalement parvenu à la conclusion que le plus grand obstacle à la préservation de la tradition libérale était une conviction philosophique qui surestime les pouvoirs de la raison humaine. La philosophie cartésienne, qui avait largement prévalu dans la pensée politique française, conduisait les penseurs français, bien plus que dans d’autres pays, à s’imaginer que notre pouvoir de raisonnement est assez puissant pour remodeler la société et orienter sa structure et ses efforts dans un sens plus satisfaisant.

J’ai longtemps douté qu’il fût possible de réussir dans la tentative que nous avons entreprise en 1947. Ce n’est qu’après avoir découvert — vous comprendrez maintenant pourquoi je dis : « même en France » — un groupe de « nouveaux économistes » [15] d’une nouvelle génération qui avait reçu le message et s’employait à le développer [16], que j’ai été convaincu que le travail entrepris depuis si longtemps — pour lequel j’avais reçu l’aide, en France, des gens plus âgés, ce pays où j’avais eu pendant longtemps bien peu d’espoir d’en trouver de plus jeunes — avait acquis assez d’influence pour attirer l’attention du public et pouvoir organiser une réunion. Je ne veux pas faire injustice à une contribution française dans l’histoire de la société du Mont-Pèlerin : nous avons tenu au tout début [17] une réunion particulièrement mémorable à Beauvallon sur la Côte d’Azur — à mon avis, la première réunion — et dont je me souviens d’autant mieux que ce fut la seule occasion où le président [18] fit un discours officiel. J’y avais choisi de traiter un sujet qui me semble avoir pris de l’importance dans l’histoire de la société : j’appelai mon discours présidentiel, le seul que j’eusse fait en douze ans : Pourquoi je ne suis pas conservateur [19] Dans un certain sens, je pense que cela pourrait qualifier l’évolution intellectuelle de la société du Mont-Pèlerin. Je souligne évolution intellectuelle, car la société du Mont-Pèlerin, depuis le début, s’est presque exclusivement consacrée à une philosophie fondamentale, avec dès l’origine pour but de convaincre non pas directement les masses, mais ceux qui font l’opinion [20] et qui affectent à leur tour progressivement les évolutions politiques. La société du Mont-Pèlerin, en tant que telle, ne s’est jamais préoccupée des problèmes politiques d’actualité, mais sa préoccupation dominante a surtout été de renouveler et d’adapter à notre pensée contemporaine les problèmes philosophiques essentiels de la société libre. Je pense que la plupart d’entre nous en a eu conscience, et que c’est à cette philosophie fondamentale qu’ils se sont attachés

Ce sont les intellectuels qui ont créé le socialisme et l’ont propagé

Cela est d’autant plus actuel que je m’adresse maintenant à cette question centrale. Dans quelle mesure la situation a-t-elle changé en quarante ans ? En quoi le mouvement que nous avons essayé de lancer a-t-il porté ses fruits ? C’est un sujet sur lequel au cours de ces longues années, j’ai constamment balancé entre l’encouragement que m’apportaient des succès particuliers et la déception, sinon l’abattement, à voir ce que les gouvernements sont encore capables de faire.

J’ai fini par trouver une formule que je voudrais vous soumettre, qui donne, à mon avis, une réponse. Je dois avouer que les effets sur la pratique politique ont été très faibles, mais l’impact sur le mouvement des idées a été, lui, absolument fondamental. Il y a un énorme changement dans les dispositions de la jeune génération

Je disais, il y a plus de cinquante ans, que les seuls à croire encore au libéralisme classique étaient des gens âgés, et que dans la génération intermédiaire, on n’en trouait qu’une poignée Mises qui faisait déjà, en fait partie de l’ancienne génération et Rueff, et en ce qui concerne mes contemporains, peut-être Röpke et Bill Hutt [21], qui est ici aujourd’hui, et deux ou trois autres il n’y avait absolument aucun libéral chez les plus jeunes. Le libéralisme était considéré comme une vieillerie, quelque chose de démodé.

La situation a complètement changé aujourd’hui et je suis prêt à avancer que si nous avons eu peu d’influence sur les politiques mise en œuvre, nous avons, à mon avis, au moins en grande partie, contribué à un changement de l’opinion, et en particulier auprès des jeunes. Des idées qui auraient été rejetées par les jeunes il y a vingt ans ont aujourd’hui une influence établie. Quand on me demande maintenant — et je sous répète une formule que nombre d’entre sous m’ont déjà entendu utiliser bien des fois — si je suis optimiste pour l’avenir, je réponds habituellement : « Si les hommes politiques ne détruisent pas le monde dans les quinze années à venir, l’espoir est en effet assez grand. Parce qu’il vient une nouvelle génération, qui n’a pas seulement redécouvert les avantages matériels de la liberté, mais aussi la justification morale d’une philosophie libérale, et je pense que nous pouvons vraiment nous réjouir du sens dans lequel l’évolution se fait. » Une nouvelle tradition est là, mais il est une chose qu’elle nous apprend, et que je dois ajouter à ce qui vient d’être dit : nous n’avons pas à participer directement à la pratique politique courante, quand je dis nous, bien sûr, j’entends en tant qu’association, car il est évident que chacun d’entre nous a le devoir, en tant que citoyen d’un pays donné, de prendre part à l’activité politique.

Mais cette association doit s’occuper d’une tâche bien plus importante : la tâche de changer l’opinion. Et s’il est ici fondamental de changer l’opinion, c’est qu’à mon avis, il nous faut reconnaitre et comprendre que la classe sociale responsable, celle à cause de laquelle les choses se sont mal passées depuis un siècle, n’est pas le prolétariat, mais les intellectuels. Ce sont les intellectuels qui ont créé le socialisme, l’ont propagé, avec les meilleures intentions, à partir d’une erreur de fait, à partir de ce que j’appelle, dans un livre à quoi je travaille en ce moment, une vanité fatale, l’idée que la raison humaine est assez puissante pour réorganiser délibérément la société au service de buts connus et prévus à l’avance. C’est une illusion intellectuelle, on s’en rend compte maintenant. Il y a de plus en plus de jeunes gens qui s’aperçoivent que cette idée est fascinante intellectuellement, si séduisante, et qui a jeté tellement des meilleurs et des plus intelligents, je dois le reconnaitre, de la jeune génération, dans le camp de la gauche, pendant toute la période du milieu du XIXe siècle à celui du XXe siècle, est finalement une erreur de fait.

L’héritage moral de la civilisation occidentale

Nous découvrons progressivement, et c’est ce que je considère comme ma tâche essentielle à présent, et à mon avis la nôtre à tous, de le comprendre que ce n’est pas seulement à l’intelligence dont nous sommes dotés que nous devons d’avoir pu bâtir l’ordre étendu de l’humanité, capable aujourd’hui de nourrir deux cents fois plus de gens qu’il n’en existait sur Terre il y a cinq mille ans, mais qu’il existe un deuxième héritage, aussi important, un héritage qui n’est pas le produit de notre raison, un héritage moral, qui donne une explication de la prépondérance du monde occidental. Un héritage moral qui consiste essentiellement dans la croyance en la propriété, l’honnêteté et la famille, trois choses que nous ne pouvions pas et n’avons jamais pu justifier intellectuellement, mais dont nous sommes obligés de reconnaitre que nous leur devons notre civilisation, que nous la devons a des croyances que j’ai quelquefois, à l’indignation de certains, appelé des « superstitions » et que je préfère maintenant appeler des « vérités symboliques », vérités très différentes de celles que déduit la raison, qui sont le résultat de ce processus de sélection, origine de ces règles pratiques de conduite, qui ont permis à certaines sociétés de croitre et de se développer, de dominer. Nous devons retourner à un monde où notre vie est guidée non pas par la seule raison, mais par la raison et la morale, en partenaires égaux, où la vérité de la morale est tout simplement celle d’une tradition morale, celle de l’Occident chrétien qui a façonné la morale de la civilisation moderne.

Je vous remercie

Notes

- ↑ En présence de lord Harris of High Cross et de lord Peter Bauer.

- ↑ Le 28 février 1944, publié sous le titre Historians and the Future of Europe, en chapitre 9 des Studies in Philosophy, Politics and Economics, Londres et Chicago 1967.

- ↑ Lord Emmerich Acton, catholique anglais et historien du libéralisme au XIXe siècle.

- ↑ Éditions Marie-Thérèse Génin, 1946 (une réédition est en cours).

- ↑ 1984, bien sûr !

- ↑ Le Mont Pelerin Society

- ↑ Dont les Mystiques économiques sont disponibles aux Éditions Litec.

- ↑ The Good Society, publié en 1938, aux éditions Marie-Thérèse Génin.

- ↑ Petite station au-dessus de Vevey, en Suisse.

- ↑ Le 1er avril 1947.

- ↑ Milton Friedman, Lionel Robbins et George Stigler, tous prix Nobel d’économie, Frank H. Knight, fondateur de l’école de Chicago Ludwig Von Mises, le maître de Friedrich Hayek, Fritz Machlup (décédé en 1938) et de Jacques Rueff.

- ↑ Parmi elles, Max Eastman, Charles Rist et Jacques Rueff.

- ↑ Dont Bertrand de Jouvenel, qui « a basculé dans la futurologie », selon les propres termes de Hayek.

- ↑ Dont Florin Aftalion, Emil Claassen, Jacques Garello, Henri Lepage, Guy Plunier et Pascal Salin à l’Institut économique de Paris.

- ↑ Les « nouveaux économistes » comprenaient aussi à l’origine des gens comme Jean-Jacques Rosa, dont le positivisme ne se limite pas à la méthode des sciences sociales (comme chez les monétaristes) mais s’étend à ce que Hayek dénonce, la philosophie politique.

- ↑ Voir la collection Libre Échange aux PUF dirigée par Florin Aftalion et Georges Gallais-Hamonno et les ouvrages d’Henri Lepage.

- ↑ Du 10 au 15 septembre 1951.

- ↑ F. Hayek fut président de la Mont-Pelerin Society de 1947 à 1959.

- ↑ Reproduit en appendice à The Constitution of Liberty, Londres et Chicago, 1967.

- ↑ Voir le discours de Hayek. The Intellectuals and Socialism, dans Studies in Philosophy.

- ↑ William Hutt, longtemps professeur à l’Université du Cap en Afrique du Sud, aujourd’hui à Dallas. L’un des premiers critiques de Keynes