Différences entre les versions de « La dette publique - Karl Marx »

(Page créée avec « {{Text| '''Karl Marx, ''Le Capital'' (1867-1894), trad. traducteur=Jean-Pierre Lefebvre, éd. Éditions sociales, coll. Les essentielles, 2022 (ISBN 978235367082... ») |

|||

| (11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||

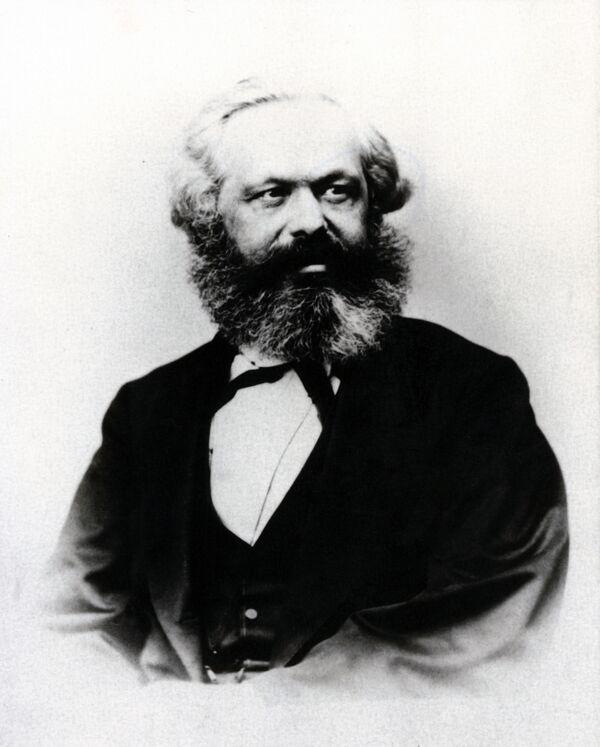

| − | '''[[Karl Marx]], ''Le Capital'' (1867-1894), trad. | + | '''[[Karl Marx]], ''Le Capital'' (1867-1894), trad. Jean-Pierre Lefebvre, éd. Éditions sociales, coll. Les essentielles, 2022 (ISBN 9782353670826), p. 727-733.''' |

| − | {{Center|Karl Marx|}} | + | {{Center|Karl Marx 2|}} |

| − | Le système du crédit public, c’est-à-dire des dettes de l’État, dont nous découvrons les origines dès le Moyen Âge à Gênes et à Venise, s’est emparé de l’Europe tout entière pendant la période des manufactures. Le système colonial, avec son commerce maritime et ses guerres commerciales, lui a servi de laboratoire. C’est ainsi qu’il s’est implanté d’abord en Hollande. La dette d’État, c’est-à-dire l’aliénation de l’État — qu’il soit despotique, constitutionnel ou républicain — marque de son empreinte l’ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui soit effectivement détenue globalement par les peuples modernes est... leur dette publique<ref></ref>. D’où la doctrine moderne, tout à fait conséquente, qui veut que plus un peuple s’endette, plus il s’enrichit. Le crédit public devient le credo du capital. Et au péché contre l’Esprit Saint, qui ne connaît point de pardon, succède, avec l’apparition de l’endettement de l’État, le manquement à la foi en la dette publique. | + | Le système du crédit public, c’est-à-dire des dettes de l’État, dont nous découvrons les origines dès le Moyen Âge à Gênes et à Venise, s’est emparé de l’Europe tout entière pendant la période des manufactures. Le système colonial, avec son commerce maritime et ses guerres commerciales, lui a servi de laboratoire. C’est ainsi qu’il s’est implanté d’abord en Hollande. '''La dette d’État, c’est-à-dire l’aliénation de l’État — qu’il soit despotique, constitutionnel ou républicain — marque de son empreinte l’ère capitaliste.''' La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui soit effectivement détenue globalement par les peuples modernes est... leur dette publique<ref>William Cobett note qu’en Angleterre toutes les institutions publiques sont batpisées « royages », mais que, pour compenser, il y avait la dette « nationale ».</ref>. D’où la doctrine moderne, tout à fait conséquente, qui veut que plus un peuple s’endette, plus il s’enrichit. Le crédit public devient le credo du capital. Et au péché contre l’Esprit Saint, qui ne connaît point de pardon, succède, avec l’apparition de l’endettement de l’État, le manquement à la foi en la dette publique. |

| − | La dette publique devient l’un des leviers les plus énergiques de l’accumulation initiale. Comme par un coup de baguette magique, elle confère à la monnaie improductive un talent procréateur qui le transforme en capital, sans qu’il ait besoin de s’exposer au dérangement et aux risques des investissements industriels et même des placements usuraires. En réalité, les créanciers de l’État ne donnent rien, car la somme prêtée est transformée en obligations publiques facilement transférables qui continuent exactement à fonctionner entre leurs mains comme si elles étaient autant de monnaie liquide. Mais, indépendamment même de la classe de rentiers oisifs ainsi créée et de la richesse improvisée des financiers qui jouent les intermédiaires entre le gouvernement et la nation – indépendamment aussi de la classe des fermiers généraux, commerçants et fabricants privés, auxquels une bonne portion de chaque emprunt d’État rend le service d’un capital tombé du ciel – la dette publique a surtout fait naître les sociétés par actions, le commerce d’effets négociables de toutes sortes, l’agiotage, en un mot : les jeux de la bourse et la bancocratie moderne. | + | La dette publique devient l’un des leviers les plus énergiques de l’accumulation initiale. '''Comme par un coup de baguette magique, elle confère à la monnaie improductive un talent procréateur qui le transforme en capital, sans qu’il ait besoin de s’exposer au dérangement et aux risques des investissements industriels et même des placements usuraires.''' En réalité, les créanciers de l’État ne donnent rien, car la somme prêtée est transformée en obligations publiques facilement transférables qui continuent exactement à fonctionner entre leurs mains comme si elles étaient autant de monnaie liquide. Mais, indépendamment même de la classe de rentiers oisifs ainsi créée et de la richesse improvisée des financiers qui jouent les intermédiaires entre le gouvernement et la nation – indépendamment aussi de la classe des fermiers généraux, commerçants et fabricants privés, auxquels une bonne portion de chaque emprunt d’État rend le service d’un capital tombé du ciel – la dette publique a surtout fait naître les sociétés par actions, le commerce d’effets négociables de toutes sortes, l’agiotage, en un mot : les jeux de la bourse et la bancocratie moderne. |

| − | Depuis leur naissance, les grandes banques à fronton rehaussé de titres nationaux n’ont été que des sociétés de spéculateurs privés qui se rangeaient aux côtés des gouvernements et se mettaient ainsi à même, grâce aux privilèges obtenus, de leur avancer de l’argent. C’est pourquoi la mesure de l’accumulation de la dette d’État n’a pas d’indicateur plus infaillible que la hausse successive des actions de ces banques, dont le plein déploiement date de la fondation de la Banque d’Angleterre (1694). La Banque d’Angleterre commença par prêter son argent au gouvernement à 8 % | + | Depuis leur naissance, les grandes banques à fronton rehaussé de titres nationaux n’ont été que des sociétés de spéculateurs privés qui se rangeaient aux côtés des gouvernements et se mettaient ainsi à même, grâce aux privilèges obtenus, de leur avancer de l’argent. C’est pourquoi la mesure de l’accumulation de la dette d’État n’a pas d’indicateur plus infaillible que la hausse successive des actions de ces banques, dont le plein déploiement date de la fondation de la Banque d’Angleterre (1694). La Banque d’Angleterre commença par prêter son argent au gouvernement à 8 % ; en même temps, elle fut autorisée à battre monnaie à partir du même capital en le reprêtant au public sous forme de billets de banque. Avec ces billets, elle pouvait escompter des lettres de change, faire des avances sur des marchandises et acheter des métaux précieux. Peu de temps après, cette monnaie de crédit qu’elle avait elle-même fabriquée devint la monnaie avec laquelle la Banque d’Angleterre faisait des prêts à l’État et payait pour le compte de l’État les intérêts de la dette publique. Mais de donner ainsi d’une main pour recevoir davantage de l’autre ne lui suffisait pas ; elle restait aussi, lors même qu‘elle recevait, créancière perpétuelle de la nation jusqu’à concurrence du dernier liard avancé. Peu à peu, elle devint le dépositaire obligé des trésors métalliques du pays et le centre autour duquel gravitait l’ensemble du crédit commercial. À l’époque même où, en Angleterre, on cessait de brûler les sorcières, on se mit à y pendre les faussaires contrefacteurs de billets. Les écrits de l’époque, ceux de Bolingbrokes, par exemple, illustrent bien l’effet que fit sur les contemporains l’apparition subite de cette engeance de bancocrates, financiers, rentiers, courtiers, ''stokjobbers'' et autres loups boursicoles<ref>« Si les Tartares inondaient l’Europe aujourd’hui, il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c’est qu’un financier, parmi nous » (Montesquieu, De l’esprit des lois, t. IV, p. 33, Londres 1769).</ref>. |

En même temps que les dettes d’État naquit un système de crédit international qui masque souvent chez tel ou tel peuple l’une des sources de l’accumulation initiale. C’est ainsi que les turpitudes du brigandage vénitien constituèrent l’un des fondements cachés de la richesse en capital de la Hollande, à laquelle Venise, en plein déclin, prêtait de grosses sommes d’argent. Mêmes rapports entre la Hollande et l’Angleterre. Au début du XVIIIe siècle, les manufactures de Hollande sont déjà largement dépassées et la Hollande a cessé d’être une nation commerciale et industrielle dominante. Une de ses activités économiques les plus importantes entre 1701 et 1776 consiste ainsi à prêter d’énormes capitaux, en particulier à l’Angleterre, son puissant concurrent. Même chose aujourd’hui entre l’Angleterre et les États-Unis. Maint capital, qui entre en scène aujourd’hui aux États-Unis sans extrait de naissance, est du sang d’enfant capitalisé hier encore en Angleterre. | En même temps que les dettes d’État naquit un système de crédit international qui masque souvent chez tel ou tel peuple l’une des sources de l’accumulation initiale. C’est ainsi que les turpitudes du brigandage vénitien constituèrent l’un des fondements cachés de la richesse en capital de la Hollande, à laquelle Venise, en plein déclin, prêtait de grosses sommes d’argent. Mêmes rapports entre la Hollande et l’Angleterre. Au début du XVIIIe siècle, les manufactures de Hollande sont déjà largement dépassées et la Hollande a cessé d’être une nation commerciale et industrielle dominante. Une de ses activités économiques les plus importantes entre 1701 et 1776 consiste ainsi à prêter d’énormes capitaux, en particulier à l’Angleterre, son puissant concurrent. Même chose aujourd’hui entre l’Angleterre et les États-Unis. Maint capital, qui entre en scène aujourd’hui aux États-Unis sans extrait de naissance, est du sang d’enfant capitalisé hier encore en Angleterre. | ||

| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||

{{Paragraph}} | {{Paragraph}} | ||

| − | ''Tantæ molis erat'' pour accoucher des | + | ''Tantæ molis erat'' pour accoucher des « lois naturelles et éternelles » du mode de production capitaliste, pour mener à son terme le processus de dissociation séparant les travailleurs des conditions du travail, pour transformer à un pôle les moyens sociaux de production et d’existence en capital et, au pôle opposé, la masse du peuple en travailleurs salariés, en libres « pauvres travaillants », ce produit artistique de l’histoire moderne<ref>On rencontre l’expression « ''labouring poor'' » dans les lois anglaises à partir de l’époque où la classe des travailleurs salariés a atteint une importance notable. Les « ''labouring poors'' » sont opposés d’une part aux « pauvres oisifs » (''idle poors''), mendiants, etc., et, d’autre part, aux travailleurs qui ne sont pas encore des poulets plumés, mais sont encore propriétaires de leurs moyens de travail. Cette expression « ''labouring poor'' » est passée de la loi dans l’économie politique depuis Culpeper, J. Child, etc. jusqu’à A. Smith et Eden. On jugera par là de la bonne foi de ''l’exécrable hypocrite politique'' Edmund Burke quand il déclare que l’expression « ''labouring poor'' » est une « ''exécrable hypocrisie politique'' ». Ce sycophante recruté par l’oligarchie anglaise pour jouer les romantiques face à la Révolution française, exactement comme il avait joué les libéraux face à cette même oligarchie anglaise à la solde des colonies nord-américaines au début des troubles en Amérique, était un bourgeois tout ce qu’il y a d’ordinaire : « Les lois du commerce sont les lois de la nature et, par suite, les lois de Dieu » (E. Burke, ''Thoughts and details on scarcity'' (1795), Londres, 1800, p. 31, 32). Rien d’étonnant que, fidèle à ces lois de Dieu et de la nature, il se soit toujours vendu au plus offrant. On trouve dans les ouvrages du Revérend Tucker — Tucker était prêtre et tory, mais c’était par ailleurs un homme honorable et un économiste politique de qualité — un excellent portrait de cet Edmund Burke dans sa période libérale. En ces temps d’infâme pusillanimité où tout le monde croit très ''dévotement'' aux « lois du commerce », c’est un devoir de stigmatiser sans relâche les gens comme Burke, qui ne se distingue de ses successeurs qu’en ceci que lui au moins avait du talent.</ref>. Si l’argent, comme dit Augier, « vient au monde avec des taches de sang naturelles sur une joue »<ref>Marie Augier, ''Du crédit public'' (Paris, 1842, p. 265).</ref>, le capital quant à lui vient au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous ses pores, de la tête aux pieds<ref>« Le capital, dit le ''Quarterly Reviewer'', fuit le tumulte et les conflits. Il est peureux de nature. Cela est très vrai, mais n’est pourtant pas toute la vérité. Le capital a horreur de l’absence de profit ou des très petits profits comme la nature a horreur du vide. Quand le profit est adéquat, le capital devient audacieux. Garantissez-lui 10 pour cent, et on pourra l’employer partout ; à 20 pour cent, il s’anime, à 50 pour cent, il devient carrément téméraire ; à 100 pour cent, il foulera aux pieds toutes les lois humaines ; à 300 pour cent, il n’est pas de crime qu’il n’osera commettre, même s’il encourt la potence. Si le tumulte et les conflits rapportent du profit, il les encouragera l’un et l’autre. La preuve : la contrebande et la traite des esclaves. » (T. J. Dunning, ''Trade’s Unions and Strikes : their Philosophy and Intention'', Londres, 1860, p. 35, 36).</ref>. |

| + | |||

| + | |||

| + | ==Notes== | ||

| + | <references /> | ||

}} | }} | ||

Version actuelle datée du 25 mai 2025 à 22:02

Karl Marx, Le Capital (1867-1894), trad. Jean-Pierre Lefebvre, éd. Éditions sociales, coll. Les essentielles, 2022 (ISBN 9782353670826), p. 727-733.

Le système du crédit public, c’est-à-dire des dettes de l’État, dont nous découvrons les origines dès le Moyen Âge à Gênes et à Venise, s’est emparé de l’Europe tout entière pendant la période des manufactures. Le système colonial, avec son commerce maritime et ses guerres commerciales, lui a servi de laboratoire. C’est ainsi qu’il s’est implanté d’abord en Hollande. La dette d’État, c’est-à-dire l’aliénation de l’État — qu’il soit despotique, constitutionnel ou républicain — marque de son empreinte l’ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui soit effectivement détenue globalement par les peuples modernes est... leur dette publique[1]. D’où la doctrine moderne, tout à fait conséquente, qui veut que plus un peuple s’endette, plus il s’enrichit. Le crédit public devient le credo du capital. Et au péché contre l’Esprit Saint, qui ne connaît point de pardon, succède, avec l’apparition de l’endettement de l’État, le manquement à la foi en la dette publique.

La dette publique devient l’un des leviers les plus énergiques de l’accumulation initiale. Comme par un coup de baguette magique, elle confère à la monnaie improductive un talent procréateur qui le transforme en capital, sans qu’il ait besoin de s’exposer au dérangement et aux risques des investissements industriels et même des placements usuraires. En réalité, les créanciers de l’État ne donnent rien, car la somme prêtée est transformée en obligations publiques facilement transférables qui continuent exactement à fonctionner entre leurs mains comme si elles étaient autant de monnaie liquide. Mais, indépendamment même de la classe de rentiers oisifs ainsi créée et de la richesse improvisée des financiers qui jouent les intermédiaires entre le gouvernement et la nation – indépendamment aussi de la classe des fermiers généraux, commerçants et fabricants privés, auxquels une bonne portion de chaque emprunt d’État rend le service d’un capital tombé du ciel – la dette publique a surtout fait naître les sociétés par actions, le commerce d’effets négociables de toutes sortes, l’agiotage, en un mot : les jeux de la bourse et la bancocratie moderne.

Depuis leur naissance, les grandes banques à fronton rehaussé de titres nationaux n’ont été que des sociétés de spéculateurs privés qui se rangeaient aux côtés des gouvernements et se mettaient ainsi à même, grâce aux privilèges obtenus, de leur avancer de l’argent. C’est pourquoi la mesure de l’accumulation de la dette d’État n’a pas d’indicateur plus infaillible que la hausse successive des actions de ces banques, dont le plein déploiement date de la fondation de la Banque d’Angleterre (1694). La Banque d’Angleterre commença par prêter son argent au gouvernement à 8 % ; en même temps, elle fut autorisée à battre monnaie à partir du même capital en le reprêtant au public sous forme de billets de banque. Avec ces billets, elle pouvait escompter des lettres de change, faire des avances sur des marchandises et acheter des métaux précieux. Peu de temps après, cette monnaie de crédit qu’elle avait elle-même fabriquée devint la monnaie avec laquelle la Banque d’Angleterre faisait des prêts à l’État et payait pour le compte de l’État les intérêts de la dette publique. Mais de donner ainsi d’une main pour recevoir davantage de l’autre ne lui suffisait pas ; elle restait aussi, lors même qu‘elle recevait, créancière perpétuelle de la nation jusqu’à concurrence du dernier liard avancé. Peu à peu, elle devint le dépositaire obligé des trésors métalliques du pays et le centre autour duquel gravitait l’ensemble du crédit commercial. À l’époque même où, en Angleterre, on cessait de brûler les sorcières, on se mit à y pendre les faussaires contrefacteurs de billets. Les écrits de l’époque, ceux de Bolingbrokes, par exemple, illustrent bien l’effet que fit sur les contemporains l’apparition subite de cette engeance de bancocrates, financiers, rentiers, courtiers, stokjobbers et autres loups boursicoles[2].

En même temps que les dettes d’État naquit un système de crédit international qui masque souvent chez tel ou tel peuple l’une des sources de l’accumulation initiale. C’est ainsi que les turpitudes du brigandage vénitien constituèrent l’un des fondements cachés de la richesse en capital de la Hollande, à laquelle Venise, en plein déclin, prêtait de grosses sommes d’argent. Mêmes rapports entre la Hollande et l’Angleterre. Au début du XVIIIe siècle, les manufactures de Hollande sont déjà largement dépassées et la Hollande a cessé d’être une nation commerciale et industrielle dominante. Une de ses activités économiques les plus importantes entre 1701 et 1776 consiste ainsi à prêter d’énormes capitaux, en particulier à l’Angleterre, son puissant concurrent. Même chose aujourd’hui entre l’Angleterre et les États-Unis. Maint capital, qui entre en scène aujourd’hui aux États-Unis sans extrait de naissance, est du sang d’enfant capitalisé hier encore en Angleterre.

Comme la dette publique s’appuie sur les revenus de l’État, qui doivent couvrir les paiements annuels d’intérêts, etc., le système fiscal moderne est devenu le complément nécessaire du système des emprunts nationaux. Les emprunts mettent le gouvernement en mesure de faire face aux dépenses extraordinaires sans que le contribuable s’en ressente aussitôt, mais ils exigent par la suite des impôts plus élevés. D’autre part, l’augmentation des impôts causée par l’accumulation des dettes contractées les unes après les autres contraint le gouvernement, en cas de nouvelles dépenses extraordinaires, à contracter sans cesse de nouveaux emprunts. La fiscalité moderne, qui a pour pivot les impôts sur les moyens de subsistance de première nécessité (et donc leur enchérissement), porte donc en soi le germe d’une progression automatique. La surimposition n’est pas un accident, mais bien plutôt un principe. En Hollande, où ce système fut d’abord inauguré, le grand patriote de Witt l’a célébré dans ses maximes comme le meilleur système pour faire du travailleur salarié quelqu’un de soumis, frugal, diligent et accablé par le travail. Toutefois, l’influence destructrice qu’il exerce sur la situation des ouvriers salariés nous intéresse moins ici que l’expropriation violente du paysan, de l’artisan, bref de toutes les composantes de la petite classe moyenne qu’il induit. Là-dessus, tout le monde est d’accord, même chez les économistes bourgeois. Son efficacité expropriatrice est encore renforcée par le système protectionniste qui est l’une de ses parties intégrantes.

La part importante qui revient, dans la capitalisation de la richesse et l’expropriation des masses, à la dette publique et au système fiscal, qui en est le corollaire, a conduit toute une foule d’écrivains comme Cobbett, Doubleday et consorts à y chercher, à tort, la cause fondamentale de la misère des peuples modernes.

Tantæ molis erat pour accoucher des « lois naturelles et éternelles » du mode de production capitaliste, pour mener à son terme le processus de dissociation séparant les travailleurs des conditions du travail, pour transformer à un pôle les moyens sociaux de production et d’existence en capital et, au pôle opposé, la masse du peuple en travailleurs salariés, en libres « pauvres travaillants », ce produit artistique de l’histoire moderne[3]. Si l’argent, comme dit Augier, « vient au monde avec des taches de sang naturelles sur une joue »[4], le capital quant à lui vient au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous ses pores, de la tête aux pieds[5].

Notes

- ↑ William Cobett note qu’en Angleterre toutes les institutions publiques sont batpisées « royages », mais que, pour compenser, il y avait la dette « nationale ».

- ↑ « Si les Tartares inondaient l’Europe aujourd’hui, il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c’est qu’un financier, parmi nous » (Montesquieu, De l’esprit des lois, t. IV, p. 33, Londres 1769).

- ↑ On rencontre l’expression « labouring poor » dans les lois anglaises à partir de l’époque où la classe des travailleurs salariés a atteint une importance notable. Les « labouring poors » sont opposés d’une part aux « pauvres oisifs » (idle poors), mendiants, etc., et, d’autre part, aux travailleurs qui ne sont pas encore des poulets plumés, mais sont encore propriétaires de leurs moyens de travail. Cette expression « labouring poor » est passée de la loi dans l’économie politique depuis Culpeper, J. Child, etc. jusqu’à A. Smith et Eden. On jugera par là de la bonne foi de l’exécrable hypocrite politique Edmund Burke quand il déclare que l’expression « labouring poor » est une « exécrable hypocrisie politique ». Ce sycophante recruté par l’oligarchie anglaise pour jouer les romantiques face à la Révolution française, exactement comme il avait joué les libéraux face à cette même oligarchie anglaise à la solde des colonies nord-américaines au début des troubles en Amérique, était un bourgeois tout ce qu’il y a d’ordinaire : « Les lois du commerce sont les lois de la nature et, par suite, les lois de Dieu » (E. Burke, Thoughts and details on scarcity (1795), Londres, 1800, p. 31, 32). Rien d’étonnant que, fidèle à ces lois de Dieu et de la nature, il se soit toujours vendu au plus offrant. On trouve dans les ouvrages du Revérend Tucker — Tucker était prêtre et tory, mais c’était par ailleurs un homme honorable et un économiste politique de qualité — un excellent portrait de cet Edmund Burke dans sa période libérale. En ces temps d’infâme pusillanimité où tout le monde croit très dévotement aux « lois du commerce », c’est un devoir de stigmatiser sans relâche les gens comme Burke, qui ne se distingue de ses successeurs qu’en ceci que lui au moins avait du talent.

- ↑ Marie Augier, Du crédit public (Paris, 1842, p. 265).

- ↑ « Le capital, dit le Quarterly Reviewer, fuit le tumulte et les conflits. Il est peureux de nature. Cela est très vrai, mais n’est pourtant pas toute la vérité. Le capital a horreur de l’absence de profit ou des très petits profits comme la nature a horreur du vide. Quand le profit est adéquat, le capital devient audacieux. Garantissez-lui 10 pour cent, et on pourra l’employer partout ; à 20 pour cent, il s’anime, à 50 pour cent, il devient carrément téméraire ; à 100 pour cent, il foulera aux pieds toutes les lois humaines ; à 300 pour cent, il n’est pas de crime qu’il n’osera commettre, même s’il encourt la potence. Si le tumulte et les conflits rapportent du profit, il les encouragera l’un et l’autre. La preuve : la contrebande et la traite des esclaves. » (T. J. Dunning, Trade’s Unions and Strikes : their Philosophy and Intention, Londres, 1860, p. 35, 36).